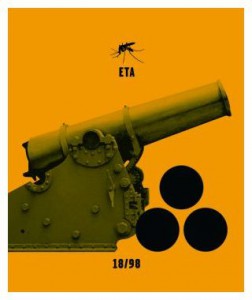

Las reacciones mayoritarias ante la sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98 son una prueba del impacto que la fiebre antiterrorista puede generar en el sentido crítico de una sociedad. Ni en los momentos de máxima violencia de ETA, en los años setenta y ochenta, se había consentido de manera tan laxa la restricción de libertades políticas y civiles en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Ahora, en cambio, una mayoría de la ciudadanía, e incluso de los intelectuales progresistas, ha asumido con indiferencia, cuando no con entusiasmo, los estropicios legislativos, judiciales o policiales perpetrados contra la izquierda abertzale y, de modo más general, contra todo lo que pueda oler a independentismo o nacionalismo periférico. ¿A qué atribuir este desplazamiento en el sentido común dominante?

Las reacciones mayoritarias ante la sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98 son una prueba del impacto que la fiebre antiterrorista puede generar en el sentido crítico de una sociedad. Ni en los momentos de máxima violencia de ETA, en los años setenta y ochenta, se había consentido de manera tan laxa la restricción de libertades políticas y civiles en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Ahora, en cambio, una mayoría de la ciudadanía, e incluso de los intelectuales progresistas, ha asumido con indiferencia, cuando no con entusiasmo, los estropicios legislativos, judiciales o policiales perpetrados contra la izquierda abertzale y, de modo más general, contra todo lo que pueda oler a independentismo o nacionalismo periférico. ¿A qué atribuir este desplazamiento en el sentido común dominante?

Un factor no menor es sin duda el nuevo escenario abierto tras los atentados del 11-S en Estados Unidos. Desde entonces, la “lucha contra el terrorismo” se ha convertido, a un lado y otro del Atlántico, en una consigna global bajo cuyos auspicios se han acometido operaciones de otro modo difícilmente justificables: desde la movilización patriótica y la neutralización de la disidencia política hasta la restricción de derechos y los ataques militares.

Esta lógica de guerra, que convierte al terrorista, y eventualmente al adversario político, en enemigo del orden y la seguridad públicos es la que ha presidido, en Estados Unidos, la aprobación de normas como la Patriot Act o la normalización progresiva de la barbarie que comporta Guantánamo. Y es la que ha llevado, también en Europa, a la proliferación contumaz de nuevos instrumentos de lucha conjunta contra un fenómeno terrorista cuyos contornos a veces resultan excesivamente vagos.

No es extraño, en ese sentido, que el giro adoptado por la política anti-terrorista en el ámbito español haya obtenido un beneplácito, interno y exterior, impensable hace una década. Entonces, los intentos gubernamentales para disolver HB generaron un amplio rechazo tanto en Europa como dentro del Estado y no encontraron eco alguno en los tribunales de justicia. En una sentencia de 1995, el Tribunal Constitucional dejó sentado que “la manifestación pública, en términos de elogio o exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas no puede ser confundida con tales actividades” (STC 42/95). Y hasta Pedro J. Ramírez, como se recordaba en las páginas de Público (02/12/07), firmó en 1998 un editorial en el que, a propósito del cierre de Egin, señalaba con tono solemne que sólo “delinquen las personas, no las rotativas”.

Después del 11-S, sin embargo, el mundo dejó de ser el mismo. Para los sectores más reaccionarios el maleable concepto de terrorismo se convirtió en fuente de legitimación de sus embates contra la disidencia política y social. Lo peor es que buena parte de la izquierda a menudo fue a remolque de esta estrategia. Sólo así puede explicarse, en el caso español, la clamorosa complacencia del PSOE frente a la Ley de Partidos y a otras iniciativas anti-terroristas exigidas por la derecha como acto de “lealtad a España”.

A partir de entonces, la pendiente resbaladiza del recorte de libertades civiles y políticas quedó expedita. Se cerraron periódicos, se prohibieron agrupaciones electorales, manifestaciones o reuniones, se introdujeron nuevos delitos de opinión en el Código Penal y hasta se amenazó con encarcelar al lehendakari por convocar una consulta sobre el propio autogobierno.

En un contexto así, el kafkiano laberinto del que forma parte el macroproceso 18/98 no puede considerarse un episodio aislado. Pensar que resulta suficiente que una acción política o social se considere “ayuda” a los “fines” de ETA para que pueda tratarse como un delito de terrorismo es adentrarse en un peligroso camino en el que se difuminan las fronteras entre el disidente y el enemigo de la patria, el inocente y el culpable. Es más, si todo lo que suene a independentismo, a nacionalismo periférico o, simplemente, no comulgue con los lugares comunes del nacionalismo español está destinado a ser “entorno de ETA”, o peor, parte de sus “entrañas”, la lógica de guerra está servida. Lo que se impulsará, inevitablemente, será un Derecho Penal de autor inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es o, incluso, por lo que se supone que se es. El enjuiciamiento de algunos miembros de la Fundación Zumalabe, con una reconocida trayectoria contraria a ETA y a favor de la no violencia, da cuerpo precisamente a esta última posibilidad: se puede ser terrorista sin saberlo o colaborador de ETA sin siquiera ser abertzale.

Un Estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse esta renuncia. La persecución de personas u organizaciones que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos esenciales del orden constitucional no constituyen simples daños colaterales de la lucha antiterrorista sino más bien una seria derrota del Estado de derecho y una victoria del terrorismo. Contemplada como una pieza más del escenario antigarantista instalado tras el 11-S, la sentencia del macrosumario 18/98 viene a despertar los fantasmas evocados por el viejo poema de Niemöler: primero les tocó a unos, luego a los otros, y después a mí, pero ya era tarde. Ojalá que la advertencia alcance también a quienes hoy aplauden o simplemente miran hacia otro lado.

gener 5th, 2008 → 11:45 @ nohihadret

0